后马康村,是历史与现实交融的鲜活样本。抗战精神传承80周年的红色印记、漫山金银花绘就的致富图景、传统编织技艺勾勒的匠心脉络,与当下推广普通话的时代浪潮在此汇聚。今天,实践队员们一同走进这里,解锁后马康村的独特魅力。

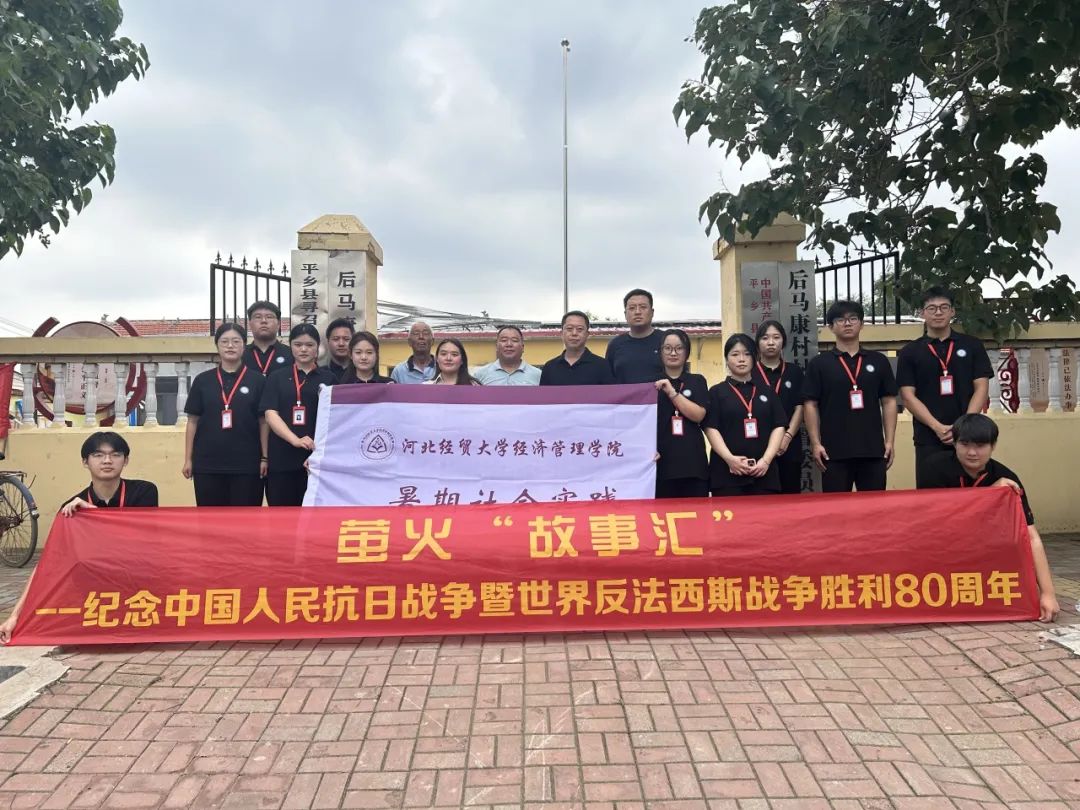

7月2日上午,院团委“萤火聚力”实践团走进河北省邢台市平乡县后马康村,开启了一场意义非凡的社会实践之旅。王书记介绍说,村里有以高粱杆为原料的非遗编织项目。

在座谈中,76岁的王爷爷给我们留下深刻印象。他从十六七岁开始学习编织,如今作为非遗传承人,仍一心想把这门手艺传承下去。当杨泽琨同学问起坚持六十年的秘决时,他眼神坚定:“手艺是老祖宗留下的根,只要还有一个人愿意学,我就不能让它断在我手里。”队员们还亲手尝试编篮子,那看似简单的交叉动作却频频“卡壳”——秸秆角度歪斜,绳结松垮无力。爷爷笑着说:“这手艺得花功夫慢慢琢磨,急不得。”那只被编得歪歪扭扭的篮子,成了最珍贵的实践印记。

王书记还向队员们介绍了该村的农产品—金银花,王书记说“什么是农产品,从地里正儿八经长出来的才是农产品”,该村土壤适宜金银花生长,种植历史悠久。

如今村“两委”建设了直播基地,村干部带头销售,推动深加工,研发金银花茶,品质升级。未来计划注册商标、加强快递合作,打造电商品牌,为当地经济发展注入新活力。

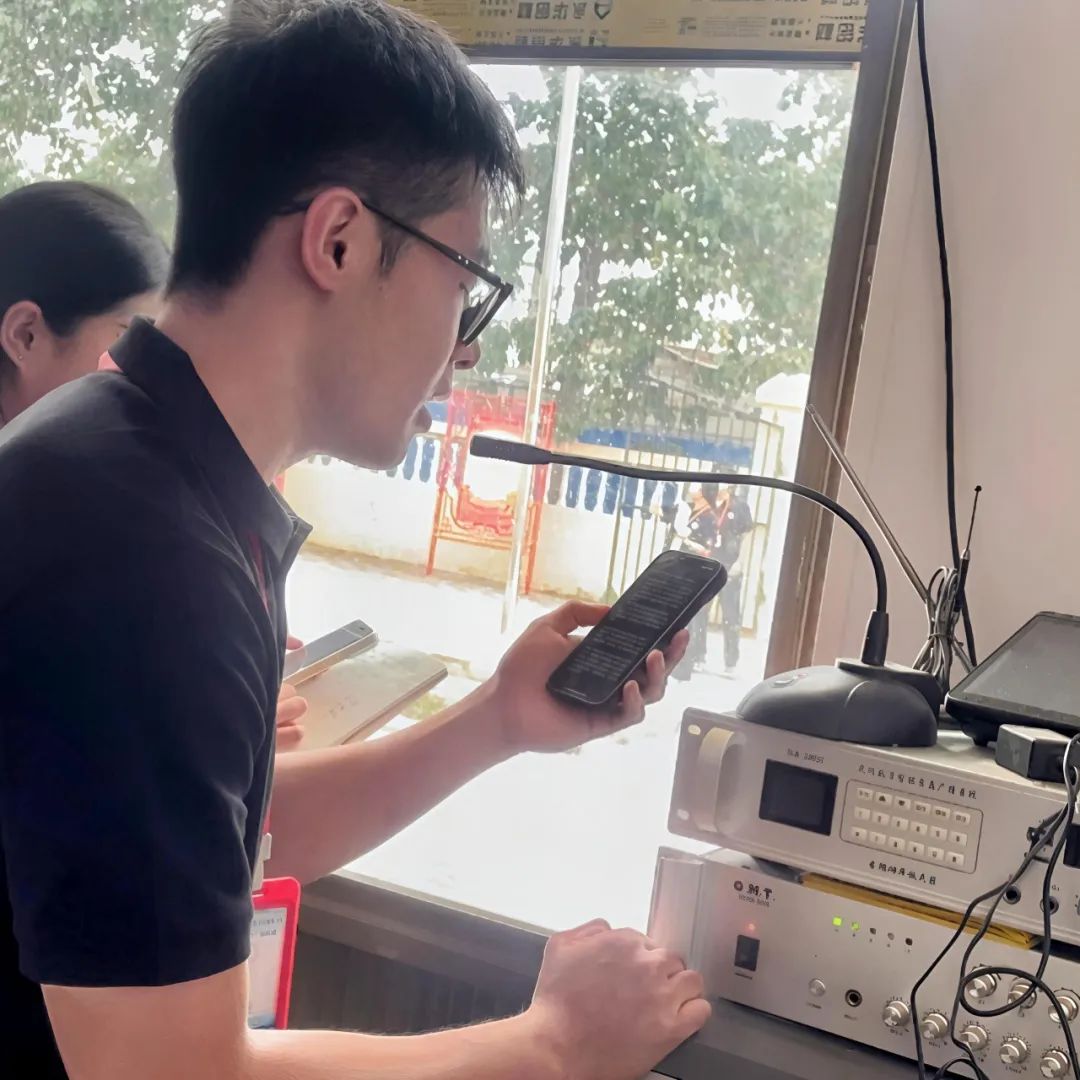

紧接着,队员们在后马康村开启了一场意义非凡的普通话推广之旅。胡艺轩和丛春宇同学用流利标准的普通话在村子里进行了广播,广播中提到普通话是全国通用语言,也是跟上时代的“小钥匙”!刷短视频、听新闻、看电视剧,都能更明白其中意思。

一起学好普通话,既能拥抱外面的广阔世界,也能把村里的故事、文化更好地传出去。此次后马康村推普助农活动,我们不仅看到村民学习普通话的渴望与热情,还搭建起与村民沟通交流的桥梁。

最后,张开翔、宋浩然、陈一朗等同学讲述了杨靖宇将军、一二九运动、四行仓库等红色抗战故事,他们的激情宣讲展现了杨靖宇将军的坚韧不拔的意志和对祖国、对人民的无限忠诚;展现了青年学生的爱国情怀与担当精神;展现了“八百壮士”的英勇威武和视死如归。

作为“萤火聚力”实践团的成员,我们要铭记历史,将这些红色精神融入血脉,努力学习,在新时代的征程中,以实际行动为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量,让红色精神代代相传、生生不息。

承载红色记忆、绽放产业活力、拥抱语言新声的后马康村,正大步前行。此次后马康村之行,不仅让队员们走出校园将理论与实践结合,更真切感受到乡村发展的蓬勃生机。相信在抗战精神的引领下,依托特色产业与普通话推广,它定能书写更精彩的乡村振兴答卷,让我们共同期待!